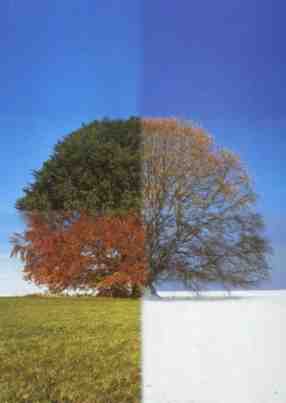

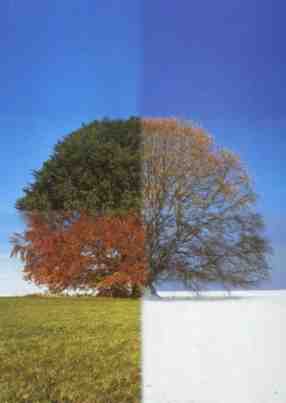

CRESCITA ORGANICA

Il termine più di ogni altro adatto

al confronto dell'architettura come artefatto è quello della natura:

natura come creazione e quindi come modello di ogni processo creatore;

natura come realtà fisica onnipresente e quindi richiamo esclusivo

di ogni avvicinamento o imitazione, natura infine, in termini più

illuministici, come sistema ad ordine preconizzato, sistema dell'universo,

da riprodurre sulla via della ricerca dell'uomo.

Il rapporto che lega naturale ed artificiale

ci riporta ad un desiderio di ordine architettonico che ha come modello

la natura stessa. La trattatistica, che nel Rinascimento si è espressa

intorno all'origine delle colonne e dei capitelli, ci mostra uno dei tanti

paradigmi vitruviani approfonditi oltre che nel '500 anche nel periodo

illuminista e contemporaneo, dalla colonna che racchiude l'archetipo del

tronco d'albero, al grattacielo di Manhattan che ha come referente naturale

il monte Cervino.

L'architettura paradigma della natura si ritrova

dal racconto vitruviano alle mitologie settecentesche, dai concetti filosofici

ai molteplici riferimenti naturalistici.

Non si può, tuttavia, limitare il discorso

all'architettura dei giardini, anche se è l'esempio più eclatante

della possibilità di sublimare l'artefatto e la natura.

"Se consideriamo i due sistemi, il naturale

e l’artificiale, ed i relativi processi evolutivi, notiamo che ognuno di

questi mondi persegue, nella propria evoluzione, una finalità comune:

l’aumento di complessità".

(C. Soddu, E. Colabella 1992).

Gli ambienti naturali acquistano complessità

attraverso l’evoluzione genetica; le città crescono nel tempo acquisendo

complessità formale e funzionale, gli stessi progetti di architettura,

nel loro evolversi, acquistano capacità di risposta multipla alle

esigenze ed ai bisogni.

Se l’artificiale si evolve attraverso scelte

soggettive ed il naturale attraverso scelte casuali, ciò non definisce

uno spartiacque, in quanto sia la soggettività che la casualità

interessano l’evoluzione in quanto producono un cambiamento che, nei cicli

successivi, potrà rivelarsi opportuno alla soluzione dei bisogni

dei singoli individui.

(C. Soddu, E. Colabella 1992).

L'uomo ha da sempre preso spunto dalla natura

per adempiere ai suoi bisogni più contingenti: mangiare, ripararsi,

vestirsi…; quindi è del tutto naturale che anche oggi, pur con fini

molto diversi da quelli, continui ad assurgere la natura quale modello

di organizzazione perfetta. In tempi recenti questo tipo di operazione

è stata tentata con ottimi risultati pratici ed evocativi da F.

L. Wright e dal Razionalismo organico. Il loro punto di partenza fu esplicitato

dallo stesso Wright: "Io dichiaro che è giunta l'ora per l'architettura

di riconoscere la propria natura, di comprendere che essa deriva dalla

vita ed ha per scopo la vita…", una dichiarata intenzione a privilegiare

la persona rispetto alla cosa e ritrovare, nel rapporto con la vita e la

natura, l'elemento fondativo dell'architettura.

Wright sembra privilegiare l'integrazione formale

fra naturale ed artificiale, ma ci sono anche molti esempi di progettisti,

anche discepoli dello stesso Wright, che hanno inteso la sua lezione più

dal punto di vista evocativo, uno su tutti Jorn Hutzon, il quale nella

Opera House di Sydney realizza un artefatto che richiama la forma dell'oceano

in burrasca, delle vele gonfiate dal vento e delle ali dei gabbiani in

volo.

Oggi Renzo Piano rilegge in molte sue opere i

principi dell'architettura organica, rendendoli più complessi e

suggestivi e realizzando, dove possibile, una perfetta fusione di integrazione

formale fra naturale ed artificiale, e di evocazione simbolica.

Tutto questo è palese nel centro culturale

di Noumea in Nuova Caledonia, dove, non solo si realizza una sintesi formidabile

della sua struttura con l'ambiente circostante, bensì riesce a far

riprodurre il suono del vento fra le frasche, l'invecchiamento della foresta

e la sensazione di continua vibrazione come se si trattasse delle fronde

di una palma.

Come può tutto ciò che è

stato detto fino a questo momento condizionare lo sviluppo di una città

del terzo millennio?

Nel futuro abbiamo ipotizzato che le città,

ed il territorio in generale, saranno alleggeriti dal peso opprimente delle

grandi infrastrutture e dall'urbanizzazione che riduce lo spazio umano

a celle impervie e claustrofobiche; quindi l'ambiente e la natura, universi

che da sempre e per sempre l'uomo inseguirà sentendosene attratto,

costituiranno un referente molto più forte di quanto è oggi.

Il problema è: qual è il codice

morfogenerativo in grado di riprodurre infiniti scenari nei quali l'artificio

e la natura si coniughino perfettamente?

La natura si manifesta in modi sempre nuovi e

straordinari, quindi è difficile trovare un codice unico, poiché

si rischierebbe di fare un processo di semplificazione.

E' pur vero, però, che la natura si evolve

verso la complessità secondo combinazioni casuali del suo DNA, quindi

noi dobbiamo cercare e clonare con lo stesso principio il DNA del sito

nel quale andiamo ad intervenire.

Uno strumento che potrebbe aiutarci molto in

questo difficile compito è la geometria frattale: la novità

degli oggetti frattali consiste nella loro infinita complessità

morfologica, che si contrappone all'armonia ed alla semplicità delle

forme euclidee e trova una corrispondenza nella varietà e nella

ricchezza delle forme naturali.

A questo scopo bisogna ricorrere ad algoritmi

nei quali l'elemento casuale giochi un ruolo determinante, ci riferiamo

in tal caso alla famiglia dei "frattali stocastici". I più frequentati

sono probabilmente quelli basati sul cosiddetto moto browniano frazionario:

gli esperimenti di Mandelbrot hanno dimostrato che, calibrandone opportunamente

la dimensione frattale, tali modelli producono coste difficilmente distinguibili

da quelle reali, questo sistema è in grado di generare anche scenari

montuosi molto realistici.

Un'altro tipo di frattali utile al nostro scopo

può essere formato da una molteplicità di strutture distinte

ma connesse fittamente: i multifrattali, un tipico esempio è la

crescita dei cristalli per aggregazione limitata dalla diffusione (DLA).

Tali cristalli si formano catturando molecole qua e là ed inglobandole

nella struttura ramificata. La probabilità di crescita di una nuova

molecola dipende strettamente dalla sua posizione, infatti i punti interni

la struttura hanno minori capacità di attrarre a sé altre

molecole, al contrario di quelli esterni. L'aggregato ha quindi una struttura

multifrattale inestricabile costituita da un ammasso di frattali individuati

dagli insiemi di punti che hanno la stessa probabilità di crescita.

Noi ipotizziamo che la geometria frattale costituisca

un possibile codice di morfogenerazione in grado di coniugare le forme

della natura e dell'artificio, divenendo un prezioso strumento di controllo

della complessità.