|

|

|

Questa visione pessimistica dell'uomo, debole, vizioso, umiliato

davanti a Dio, e' presente per tutta la durata del Medioevo, ma e'

piu' accentuata durante i secoli che vanno dal IV al X - e ancora

dall'XI al XII - mentre l'immagine ottimistica dell'uomo, riflesso

dell'immagine divina capace di continuare sulla terra la creazione e

di salvarsi, tende a prendere il sopravvento a partire dai secoli XII

Jacques Le Goff

Un candido manto di chiese copri' in quegli anni l'occidente

Radulphus Glaber, Chroniche

|

|

Poiche' la nostra lettura e' focalizzata sullo svolgersi del

rapporto tra recinto e percorso, e sulle sue implicazioni, e poiche'

il terzo modello e' una chiesa di epoca romanica con un impianto

strutturale singolare, una breve notazione deve essere fatta,

riprendendendo quanto detto circa la trasformazione che il luogo

sacro opera sulla struttura dello spazio e del tempo.

Lo spazio

sacro dell'antichita' classica, che diviene tempio una volta attuata

la cosmogonia, trasforma la realta' da caos a cosmo. Lo scorrere delle

stagioni, il quotidiano levarsi del sole, il succedersi dei raccolti

sono compresi ed interpretati alla luce di un modello eternamente

ritornante, fondato sulla ciclicita'.

La cristianita' introduce un

modello radicalmente nuovo di elaborazione cronologica, quello del

tempo lineare o temenico: il monaco attende la fine dei tempi per

vedere compiersi il disegno della creazione. Mundus senescit. Il

cristianesimo rappresenta quindi, almeno per l'occidente e sempre

nella visione di Mircea Eliade, la introduzione della

demitizzazione mediante l'elaborazione del concetto di sviluppo.

Noi abbiamo letto questo nuovo concetto di tempo, a buon diritto

rettilineo, univoco nel suo essere diretto ad un fine, come matrice

progettuale dei percorsi e degli spazi della chiesa romanica.

E' possibile identificare nel rapporto tra percorso portale/abside ed

in una serie riconoscibile di spazi/eventi successivi la logica

formale del romanico, con legami con la paleocristianita' e con il

modello

basilicale romano

ancora evidenti. La procedura struttura

due eventi necessari e una serie di possibili presenze che definiamo

accessorie, aree di transizione da un evento spaziale all'altro, ed

una serie di specificazioni logiche e formali via via piu'

articolate, in cui i criteri di stereometria, chiusura, matericita'

rispondono a richieste di formalizzazione successive ed inducono

ulteriori scarti di significato.

Questi eventi sono identificabili

tramite le loro interfacce: il portale di accesso, l'area dei

fedeli, l'abside. Ovvero la transizione dal caos al cosmo, dal

profano al sacro; la iniziazione del cammino, in cui si e' nel

cerchio magico ma non nel sancta; il luogo, l'annullamento dello

spazio e del tempo umani nella divinita'.

|

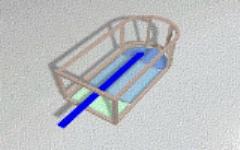

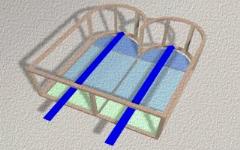

Modello tridimensionale dello spazio cristiano come individuato

nel paradigma indiziario. Sono evidenziati i diversi eventi

spaziali che procedono dall'esterno all'interno, dal profano al

sacro.

|

|

Una modifica sostanziale

arriva se leggiamo l'edificio come una precisa identificazione della

Chiesa con la immagine della Ierusalem Coelesti e con il corpo

crocifisso del Cristo. La chiesa e' il centro, e necessita di una

orientazione e di una quadripartizione che dia ordine al mondo. La

chiesa puo' divenire quindi croce, sviluppando l'incrocio tra navate

e transetto, innescando un processo di incremento della complessita'

del paradigma.

|

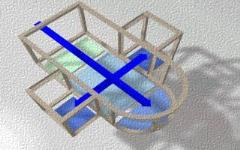

Incremento di complessita' del paradigma indiziario.

Assunzione di elementi eterogenei che inducono la formazione

della croce, prima orizzontale, poi pienamente sviluppata

nelle tre dimensioni dello spazio.

|

|

Il secondo momento adduce la verticalita': dalla

cripta alla risoluzione nel tiburio, la chiesa romanica struttura

ora su un ulteriore asse, axis mundi che lega la divinita' uranica

con la radice ctonia attraverso il mondo umano. Lo schema che ne

emerge e' qu ello di due croci ideali, aventi in comune l'asse del

transetto, poste ad angolo retto tra loro ed aventi la zona del

presbiterio come centro comune. Possedimento vittorino situato alla

periferia dell'abitato di Villaspeciosa a circa ventuno chilometri

da Cagliari lungo la strada statale 130, la chiesa di San Platano fa

parte del ristretto gruppo di chiese romaniche, esclusivamente

sarde, che presentano una struttura binavata. Eretta attorno al

Mille, la agiografia locale riporta la antica dedicatio

dell'edificio a due santi fratelli, Sant'Antioco e San Platano

appunto, come motivo della iconografia a due navate. La chiesa di

San Platano si presenta come una eccezione al nostro paradigma

indiziario.

La direzionalita' univoca dello spazio, per eventi

discreti sviluppati lungo l'assialita' della navata, che abbiamo

evidenziato quale schema di lettura del romanico, e' qui fortemente

caricato di ambiguita'. Le due navate gemelle, visivamente poco

distinguibili per dimensione, i due ingressi, le due absidi

centinate a filo: San Platano non e' una chiesa incompleta, e' un

deciso elemento di instabilita'. Questa particolare tipologia

bipartita non giunge alla negazione dell'asse primario tra il

profano e il sacro, che traversa la chiesa longitudinalmente come

sempre, non porta alla reinterpretazione di

modelli eterogenei

:

sdoppia solamente la chiesa. In questo modo, l'imbuto visivo verso

il portale maggiore del paradigma romanico maturo e' assente:

paradossalmente vi sono due vie per giungere a Dio. Questa bivalenza

implica un discorso circa la simmetria.

|

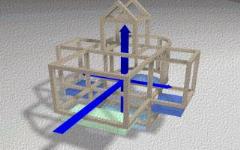

Modello tridimensionale della chiesa di san Platano.

E' evidente il processo di sdoppiamento lungo l'asse portale/

altare e la presenza di un duplice percorso che conduce dal

profano al sacro. Alterita'.

|

|

Il paradigma indiziario

iniziale non contemplava asimmetrie, elemento introdotto con le

letture di Stonehenge e del tholos di Atreo, e comunque non

assommabile:lo schema/sequenza cui fa riferimento San Platano non

ammette asimmetria delle parti, e l'immagine della chiesa sarda

risulta ambigua per questo: si tende ad osservarla come un edificio

a cui sia stata sottratta la navata maggiore centrale, come avesse

un asse di simmetria immaginario posto al centro della sequenza

arco/pilastro che divide internamente le due navate. Si fa fatica

ad orientarsi; e poi, quale sara' l'altare?

L'eccezione e'

sostanzialmente nella sua fondamentale inaderenza ad un modello

costantemente orientato alla disparita' e gerarchia dei percorsi:

una, tre navate, navata maggiore, stereometria. La chiesa di

Villaspeciosa, nella sua rispondenza tra le parti, recupera il tema

del doppio e lo rende di nuovo schema di lettura del cosmo,

dell'ordine simmetrico delle cose. Lo svolgersi ordinato delle

successive interfacce, portale/percorso/luogo, non viene minimamente

alterato, solo, e non e' poco, duplicato.

Modelli tridimensionali di chiese romaniche ed immagini

|